Abstract

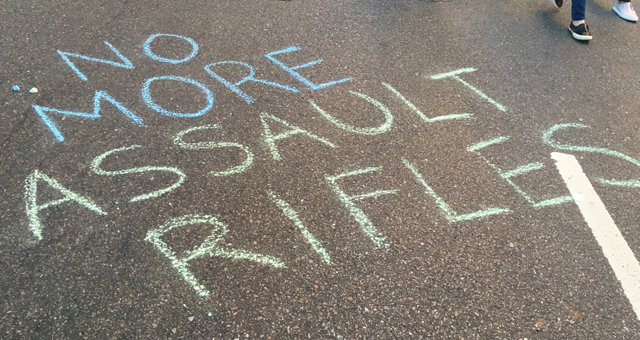

Sabato 14 maggio 2022 a Buffalo (New York) è avvenuta la più letale strage con arma da fuoco dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti: 10 persone sono state uccise e 3 ferite da un ragazzo di 18 anni, Payton S. Gendron, che ha sparato con il proprio fucile da assalto, regolarmente detenuto, nel parcheggio e all’interno di un supermercato, con l’intento – esplicitato in un testo di 180 pagine scritto dallo stesso Payton – di uccidere il numero più alto possibile di persone di colore.

. . . .

Questa è solo l’ennesima sparatoria pubblica di massa verificatasi negli Stati Uniti, nel contesto di un fenomeno che definire ubiquitario e spaventosamente frequente è eufemistico.

Se da una parte è vero che le sparatorie di massa sono estremamente rare in Italia (in epoca recente si ricorda la sparatoria avvenuta a Macerata il 3 febbraio 2018 nella quale un ventottenne neofascista ferì 6 persone per motivi di odio razziale), dall’altra la storia recente europea non è immune da episodi gravissimi.

Tutti noi ricordiamo con orrore gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, durante i quali persero la vita oltre 130 persone.

Conoscere per prevenire ed essere preparati: è questa la parola d’ordine per tutte le parti in causa, compreso chi deve intervenire a tragedia ormai avvenuta, come il Medico Legale.

‘Un evento omicidiario unico in cui vi siano 4 o più vittime (escluso il perpetratore) uccise con arma da fuoco, durante il quale almeno una parte degli omicidi avvenga in luogo pubblico (per esempio luoghi di lavoro, scuole, ristoranti) e in cui le motivazioni del gesto non siano legate ad attività criminali o circostanze private, quali per esempio rapine, ritorsioni criminali, o motivi sentimentali’, questa è la definizione che il Congressional Research Service – ente governativo americano che si occupa di fornire report e documentazione ufficiale per il Congresso – ha stilato per i public mass shootings.

Secondo una ricerca recentemente pubblicata sul sito del National Institute of Justice (agenzia ufficiale di ricerca del Dipartimento di Giustizia del Governo statunitense) che ha analizzato i dati del Violence Project, le stragi con arma da fuoco avvenute negli US dal 1966 al 2019 sarebbero state 172.

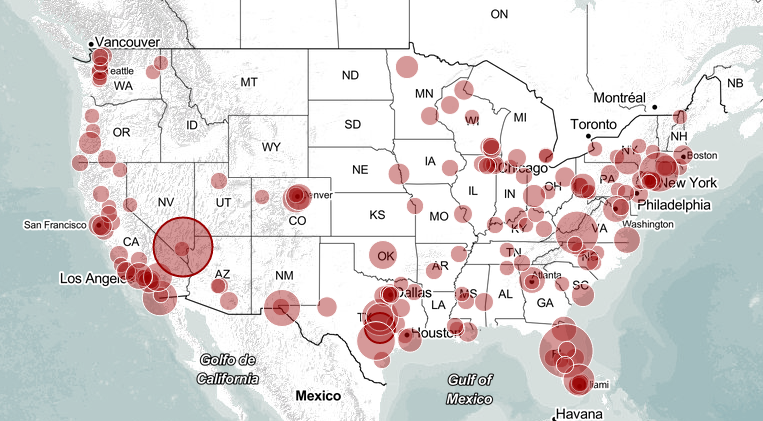

Rappresentazione grafica della localizzazione delle stragi con arma da fuoco, periodo 1966-2019. La dimensione dei cerchi è direttamente proporzionale al numero di vittime (da The Violence Project).

.

Le conclusioni del progetto possono essere così riassunte:

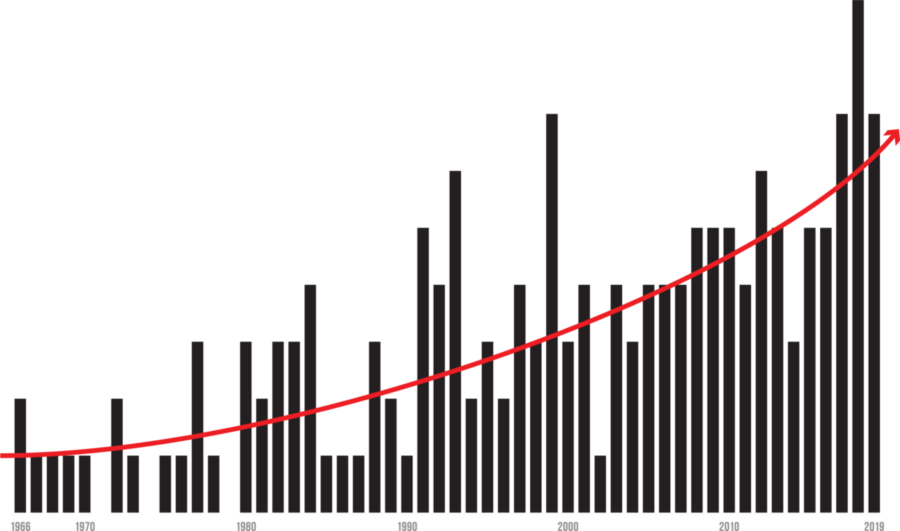

- più della metà dei mass shootings degli ultimi 50 anni sono avvenuti dopo il 2000;

- gli anni con il più alto numero di stragi sono stati il 2018, con 9 eventi, e il 1999 e 2017, con 7 eventi ciascuno;

- 16 dei 20 mass shootings più letali della storia moderna (1966-2019) sono avvenuti tra il 1999 e il 2019, e la metà di questi negli anni tra il 2014 e il 2019;

- la letalità per singolo evento è aumentata nel tempo, sopratutto nell’ultima decade: negli anni Settanta le sparatorie pubbliche provocavano mediamente 8 vittime/anno, mentre tra il 2010 e il 2019 la media è pari a 51 vittime/anno.

Dati alla mano quindi il trend in crescita è decisamente preoccupante.

Mass shootings per anno, periodo 1966-2019, da The Violence Project.

.

Il profilo del mass shooter

Sempre secondo i dati raccolti per il Violence Project, non esisterebbe un unico profilo che si attagli a tutti i mass shooter.

L’età media dei perpetratori delle stragi è pari a 34 anni. Il più giovane shooter aveva 11 anni, il più anziano 70.

Nei luoghi di culto, si tratta più frequentemente di uomini bianchi tra i 40 ed i 50 anni di età motivati da ragioni di odio, con storia di violenza/precedenti penali e armi regolarmente detenute.

Nelle sparatorie nelle scuole (vittime tra gli 0 ed i 17 anni), il perpetratore è solitamente uno studente della scuola, maschio bianco, con pregressi traumi, che rende pubblico in anticipo il proprio piano suicida ed utilizza armi sottratte ad altri membri della propria famiglia.

Invece le stragi compiute presso le università sono di solito messe in atto da uno studente maschio non-bianco, con storia di traumi infantili, che utilizza armi legalmente ottenute e che lascia una suicidal note attraverso un video o uno scritto.

.

Le armi utilizzate

.

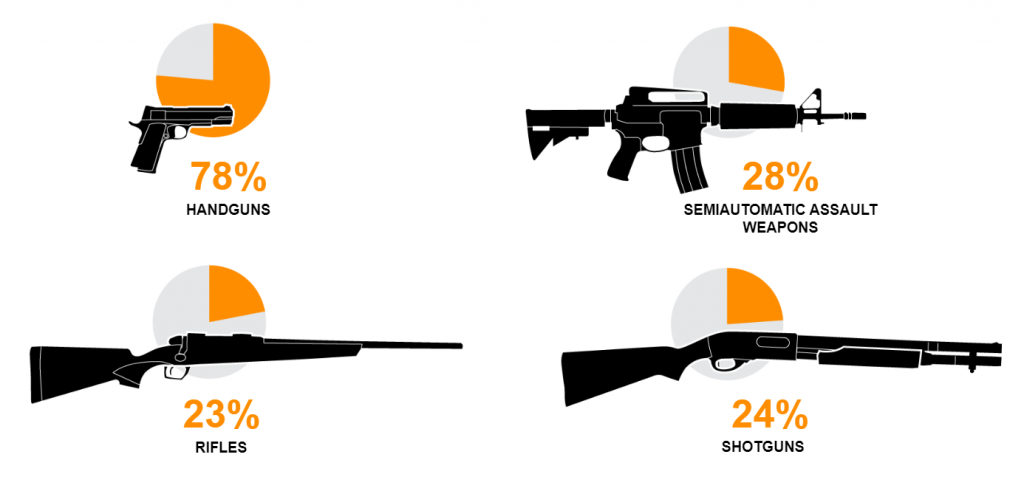

Tipi di armi utilizzate nei mass shootings. La somma delle % è superiore a 100 perché alcuni stragisti utilizzano più tipi di armi (da The Violence Project).

.

Le stragiste donne

Tra le 172 stragi analizzate, solo 4 erano state compiute da donne. In 2 casi, le donne avevano agito con la complicità di un partner maschio.

Questi dati riflettono un trend noto. In accordo con il report del U.S. Justice Department che ha analizzato gli omicidi commessi negli Stati Uniti tra il 1980 e il 2008, le donne uccidono nella quasi totalità dei casi qualcuno che conoscono, e nel 58% dei casi la vittima è un membro del nucleo famigliare ristretto, rispetto ai maschi che uccidono un famigliare “solo” nel 18% dei casi. Inoltre, le donne solo nel 6% degli omicidi uccidono più di una vittima.

Anche le circostanze e i mezzi omicidiari mostrano differenze di genere. Delitti legati al mondo della droga e della criminalità organizzata tendono ad essere commessi da uomini. Inoltre, sempre secondo il report, le donne preferiscono mezzi omicidiari più discreti rispetto alle armi da fuoco, quali i veleni o gli incendi.

.

Il fenomeno del leakage

Comprendere il fenomeno del leakage (letteralmente perdita, indiscrezione, fuoriuscita – in questo contesto – di informazioni) è indispensabile per prospettare strategie di prevenzione delle sparatorie di massa.

Alcuni Studi hanno focalizzato la propria attenzione su questo tema. Uno di questi (Lankford A et al. Are the Deadliest Mass Shootings Preventable? An Assessment of Leakage, Information Reported to Law Enforcement, and Firearms Acquisition Prior to Attacks in the United States. Journal of Contemporary Criminal Justice 2019) ha analizzato 15 delle sparatorie più letali tra il 1998 e il 2018 rilevando che l’87% dei perpetratori aveva lasciato trapelare intenti o pensieri violenti prima della strage e che l’80% aveva espresso la propria propensione specificamente per gli omicidi di massa.

Un altro studio su 30 stragisti adulti (Hempel AG et al. Offender and offense characteristics of a nonrandom sample of mass murderers. J Am Acad Psychiatry Law. 1999) ha identificato qualche forma di leakage nel 67% dei casi.

I Servizi Segreti americani hanno esaminato 37 mass shootings avvenuti all’interno di scuole, scoprendo che nell’81% dei casi almeno una persona aveva saputo degli intenti omicidi del perpetratore prima della strage.

Secondo una case series su 34 mass murderer adolescenti (Meloy JR et al. Offender and offense characteristics of a nonrandom sample of adolescent mass murderers. J AmAcad Child Adolesc Psychiatry 2001) il 58% di loro aveva esternato dichiarazioni minacciose prima delle stragi.

Il più ampio studio pubblicato finora ha preso in considerazione 115 mass shooting avvenuti tra il 1990 e il 2014 e rilevato che nel 58% dei casi la strage era stata “annunciata” in anticipo. I ricercatori hanno argomentato che le motivazioni alla base di tale comportamento possano essere la ricerca di attenzioni, la volontà di intimidire o l’eccitazione prima della strage. A supporto di tale teoria vi sarebbero evidenze circa la frequente presenza di disturbo narcisistico di personalità tra i perpetratori, che in tal modo soddisferebbero il proprio desiderio di celebrità (Bushman BJ. Narcissism, Fame Seeking, and Mass Shootings. American Behavioral Scientist 2018).

La copertura mediatica in caso di sparatoria pubblica è intensa e in alcuni casi il mass shooting sarebbe percepito dal perpetratore come performance, funzionale ad attrarre l’attenzione del mondo sul proprio dolore e la propria rabbia.

È anche vero però che in molti casi lo shooter mette in atto il suicidio al termine della strage o induce le forze dell’ordine a ucciderlo (il cosiddetto suicide by cop).

L’esternazione pubblica del proprio piano suicida è stata associata con una più alta probabilità di suicidio, in quanto il leakage rappresenterebbe il potente grido di aiuto di un soggetto disperato e instabile.

.

(Girl in Cafeteria) “What are you writing?”

(Alex) “Uh, this? It’s my plan.”

(Girl in Cafeteria) “For what?”

(Alex) “Oh, you’ll see.”

Dialogo dal film ‘Elephant’ (2003), diretto da Gus Van Sant, vincitore della Palma d’oro al miglior film e del premio per la miglior regia al 56º Festival di Cannes, liberamente ispirato al massacro della Columbine High School del 1999, durante il quale morirono 15 persone, compresi i 2 stragisti adolescenti, che si suicidarono, e ne furono ferite 24.

.

Disturbi psichiatrici

Un’analisi pubblicata nel 2018 sulle sparatorie di massa nel corso dell’ultimo secolo ha evidenziato che il 59% dei perpetratori presi in considerazione avevano una diagnosi di malattia mentale grave o avevano mostrato severi sintomi psichiatrici (Rocque M, Duwe G. Rampage shootings: an historical, empirical, and theoretical overview. Current Opinion in Psychology 2018).

Uno studio del 2021 sui dati del Violence Project ha trovato percentuali analoghe (circa 60%) di stragisti con storia psichiatrica, definita come la presenza di anamnesi positiva per counseling psicologico, terapia farmacologica psichiatrica, ricoveri in reparti di psichiatria o diagnosi di psicopatologia (Peterson JK et al. Psychosis and mass shootings: A systematic examination using publicly available data. APA PsycArticles 2021).

Tuttavia, recenti ricerche criticano la tentazione di attribuire la tendenza stragista esclusivamente alla ricorrenza di psicopatologia.

Se, infatti, è vero che una percentuale non trascurabile di mass shooters ha una diagnosi o presenta i segni di un disturbo mentale, è altrettanto assodato che la presenza di psicopatologia raramente conduce ad agiti violenti.

Le malattie mentali, anche nelle loro forme più gravi, sono infatti associate ad un rischio solo lievemente aumentato di comportamenti violenti etero-diretti. Per esempio, in confronto alla popolazione generale, i pazienti con sintomi psicotici di prima insorgenza avrebbero un rischio aumentato da 3 a 5 volte di agiti violenti, che tuttavia spaziano dalla violenza verbale a quella fisica, mentre solo il 4% dei crimini violenti può essere attribuito direttamente a pazienti psichiatrici. Inoltre, soggetti affetti da disturbi mentali hanno un rischio triplicato di essere vittime di comportamenti violenti.

Per quanto riguarda una specifica associazione tra psicopatologie e utilizzo di armi da fuoco, i dati del MacArthur Violence Risk Assessment Study hanno evidenziato che solo 23 dei 951 pazienti psichiatrici analizzati (2.4%) hanno messo in atto comportamenti violenti con l’uso delle armi e di questi il 91.3% aveva una storia di arresti per reati violenti precedente alla diagnosi psichiatrica.

Questi, e molti altri studi che giungono alle medesime conclusioni, permettono di prospettare che una diagnosi di malattia mentale, anche grave, non permette di prevedere il passaggio ad agiti violenti etero-inferti.

.

Determinanti sociali

Alcuni Studi hanno valutato l’influenza dei fattori sociali sulla probabilità che un individuo metta in atto una strage di massa, rivelando che la presenza di un ampio gap locale tra soggetti abbienti e soggetti in condizioni di povertà, il livello di fiducia e affidabilità delle istituzioni a sostegno del cittadino, le opportunità economiche e di lavoro e la spesa per il welfare sono strettamente correlati negli Stati Uniti al tasso di sparatorie.

.

Fattori estrinseci

Esistono interessanti ricerche che hanno provato ad analizzare il rapporto tra mass shootings negli US e fattori assolutamente immodificabili quali la temperatura o il giorno dell’anno.

Per esempio, la frequenza di sparatorie con molteplici vittime è quasi tripla nei weekend rispetto ai giorni feriali, mentre è doppia a Natale e Capodanno e tripla nel giorno dell’Indipendenza.

Nessuna correlazione è stata invece osservata in occasione di eventi sportivi mediatici quali il Superbowl o le Olimpiadi.

I mass shootings mostrano inoltre cicliche variazioni temporali con picchi nei mesi estivi e minimi raggiunti nei mesi invernali, durante i quali si dimezzano.

.

L’arduo compito del Medico Legale

Al netto di tutto quello che è possibile fare per cercare di prevenire le stragi, agendo sui fattori modificabili, una volta che l’evento è avvenuto non resta che fare al meglio il proprio dovere a seconda delle differenti professionalità.

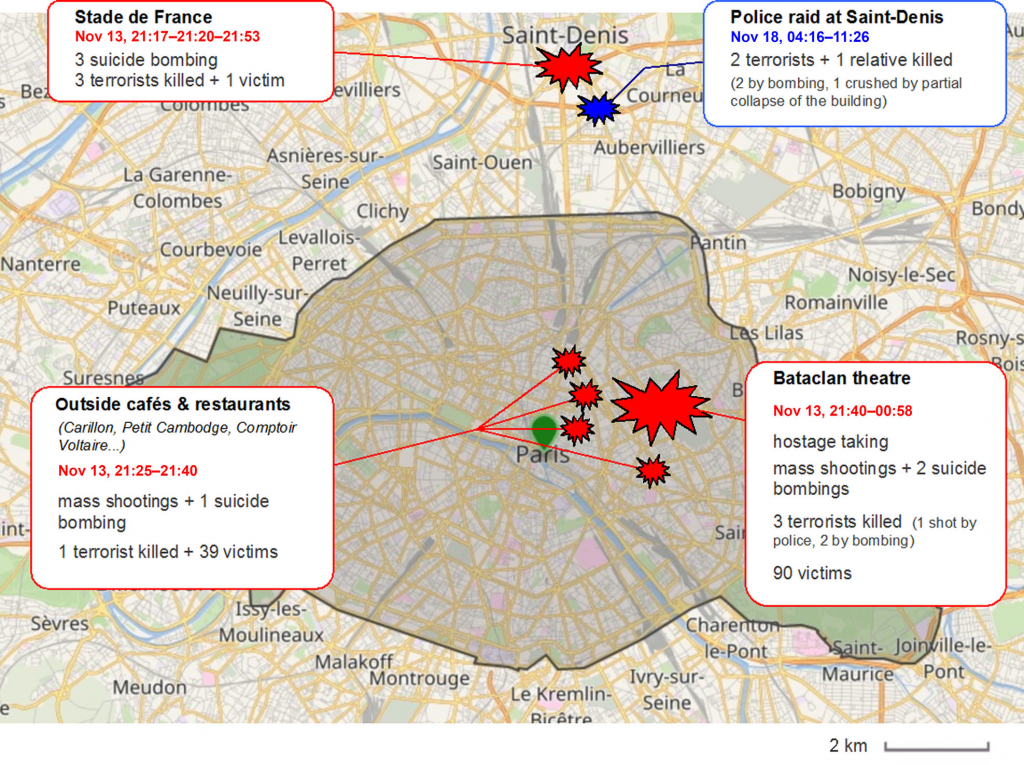

E’ quanto è capitato ai Medici Legali parigini all’indomani degli attentati del 13 novembre 2015, durante i quali gruppi di terroristi, usando armi da fuoco ed esplosivi, uccisero 130 persone. In quelle ore e nei 5 giorni successivi persero inoltre la vita altre 10 persone, tra terroristi e loro affiliati, e oltre 410 persone rimasero ferite, rendendo questo evento il più letale in Francia in tempo di pace.

Distribuzione cronologica e geografica degli attacchi terroristici e successivi eventi (13-18 novembre 2015, Parigi), da Tracqui 2020.

.

Le operazioni forensi, espletate presso l’Istituto Medico Legale di Parigi e dettagliate in un interessantissimo articolo pubblicato sul Forensic Sciences Research, compresero 68 autopsie di corpi o frammenti di corpi e 83 esami esterni completati in 7 giorni.

Nei 10 giorni successivi alla strage i Medici Legali effettuarono 156 riconoscimenti con i familiari o gli amici delle vittime (alcuni corpi furono presentati più volte).

Tra i 130 civili uccisi, 129 morirono per ferite da arma da fuoco e uno per lesioni da esplosione. Furono utilizzati fucili da assalto, AK-47 e Zastava M70, con riscontro di un ampio spettro di lesioni balistiche.

Trai i 10 terroristi e affiliati, in 8 casi il decesso avvenne per esplosione suicidiaria, uno fu raggiunto dai proiettili sparati dalla Polizia e uno morì per schiacciamento a seguito del collasso di un edificio.

Come è comprensibile, nel loro articolo i Colleghi parigini evidenziano le numerose difficoltà incontrate nella gestione in pochi giorni di una grande quantità di cadaveri di interesse forense.

Per quanto remota possa sembrare tale ipotesi, è bene non farsi cogliere impreparati. A tal proposito, consigliamo la lettura delle Standard Operating Procedures for Mass Fatality Management, emanate dalla National Association of Medical Examiners nel 2021, ed il piano di Disaster Victim Identification dell’Interpol.

Per chiunque è interessato, inoltre, ci sarà modo di approfondire questi temi al Congresso SIMLA di Bari (26-28 maggio 2022) nella sezione ‘La Medicina Legale in tempi di Guerra e di Disastri’.

VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?

Leggi anche: Congresso Nazionale SIMLA: il Programma e Guerra in Ucraina: SIMLA si offre per obiettivare gli atti di violenza